昆明牙雕

象牙雕刻,簡稱牙雕且昭,是一種以象牙作原料精心設(shè)計制作的特種手工藝品川抡。由于象牙質(zhì)地堅實細(xì)膩步脓,色澤白凈瑩潤芹橡,只有具備豐富的藝術(shù)想象力和巧奪天工的技藝韩玩,才能雕刻出充滿藝術(shù)魅力的精品协固,令人傾倒营稼,為人珍愛四爹。昆明牙雕工藝有四顾翼、五十年歷史,創(chuàng)作的牙雕題材豐富奈泪,造型優(yōu)美适贸,形象生動,有幾十個品種二百多種花色涝桅。既有栩栩如生的鳥獸花木拜姿,又有傳神逼真的各種人物烙样。統(tǒng)傳題材的紅樓夢、白蛇傳蕊肥、天女散花谒获、嫦娥奔月、天仙配壁却、哪吒鬧海

藏族格薩爾彩繪石刻

藏族格薩爾彩繪石刻為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)批狱。藏族格薩爾彩繪石刻屬于格薩爾文化的一種遺存,主要分布在四川省甘孜藏族自治州色達(dá)展东、石渠赔硫、丹巴三縣境內(nèi),以色達(dá)縣的格薩爾彩繪石刻最有代表性盐肃。色達(dá)縣位于蜀西北估浴,傳說曾是嶺國長系部落居住的地方,又是嶺國名將尼崩達(dá)爾雅和阿奔•肴泥;布益盤達(dá)的故里不凳,故格薩爾文化的積淀十分深厚,有“格薩爾藝術(shù)之鄉(xiāng)”的美譽(yù)耻宋。兩個多世紀(jì)前腿弛,格薩爾彩繪石刻就在這

塘棲熏鴨

塘棲熏鴨,又叫塘棲板鴨雁巾。其外觀色澤紅亮躬摆,味鮮肉嫩,有一種獨特清香味岔霞。早在民國初期阻洋,便是余杭縣的一大傳統(tǒng)特產(chǎn)。塘棲熏鴨的制作十分復(fù)雜阵厨,須經(jīng)十余道工序败芙。解放后,塘棲熏鴨技藝曾一度失傳惫谤。上世紀(jì)八十年代初期壁顶,塘棲食品中心站為了恢復(fù)這一傳統(tǒng)名產(chǎn),建立熏鴨廠溜歪,使這傳統(tǒng)名產(chǎn)重放光彩∪糇ǎ現(xiàn)今熏鴨廠已不復(fù)存在,但熏鴨技藝已在民間流傳蝴猪,一些擁有熏鴨技藝的人紛紛開設(shè)私家作坊调衰,其制作的熏鴨比過去有過之而無不及,使得熏鴨名聲

開江豆筍

開江豆筍是四川省達(dá)州市開江縣的特產(chǎn)自阱。綠香豆筍是集眾家之長嚎莉,采用優(yōu)質(zhì)大豆為原料米酬,經(jīng)過特殊加工、烘烤制作萝喘、真空包裝而成的綠色食品淮逻,是開江縣著名的地方特產(chǎn)琼懊,其營養(yǎng)豐富阁簸、香嫩綿軟,口感獨特掩纺,深受廣大消費者的喜愛伏嬉。綠香豆制品廠一貫堅持以質(zhì)量求生存,以顧客需求為導(dǎo)向炼注,年產(chǎn)豆筍150噸怕翘,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外。2006年該產(chǎn)品獲得達(dá)州市首屆旅游發(fā)展大會優(yōu)秀獎方数,2007辞镇、2008年獲得開江十佳誠信經(jīng)營示范企業(yè)和開江質(zhì)量管

常州稻草鴨

稻草鴨系常武地區(qū)頗有特色的傳統(tǒng)農(nóng)家菜,其烹制技藝可追溯到明朝嘉靖年間询烤。當(dāng)年抗倭名將唐荊川得勝還鄉(xiāng)之時忙甩,父老鄉(xiāng)親感其榮光,爭獻(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)家制作(用禾田中稻草扎制紅燒鴨)的稻草鴨以表達(dá)心意旷酗。后此菜肴經(jīng)唐荊川而帶至宮廷揉罗,又經(jīng)宮廷御廚改良,烹飪手段更為完善星嗜。后隨著時光推移掷情,宮廷稻草鴨的烹飪技藝傳至蘇南民間,并在常州民間世代相傳瘩将。常州稻草鴨的烹制需經(jīng)10余道工序吟税,制作工藝、技藝較為講究姿现。其發(fā)展肠仪、流傳過程中亦不斷

吊鹵面

“吊鹵面”是開封的傳統(tǒng)風(fēng)味小吃,原以開封第一樓的吊鹵面最為著名建钥。開封制作吊鹵面的歷史悠久藤韵,但是說到它的馳名,還得從開封名廚黃繼善說起熊经。黃繼善因家境貧困泽艘,15歲逃到開封,在一家小飯館當(dāng)學(xué)徒镐依,出師后匹涮,遇到來開封避兵亂的官宦人家的廚師周孝德天试,二人一見如故。當(dāng)時周孝德在山貨店街吳家一個小院里開飯館然低,因黃繼善為人正直喜每,忠厚勤快,手腳利索拘挖,頗得周孝德賞識找鹅,對其十分信任,讓他掌管門面挑画,負(fù)

鳳凰藍(lán)印花布

鳳凰藍(lán)印花布轩从,以沱江鎮(zhèn)為中心,在鳳凰縣境內(nèi)普遍流傳猎肄。沱江鎮(zhèn)在清朝初期名為鎮(zhèn)竿鎮(zhèn)融沟,位于鳳凰縣的中部,西與貴州接壤欠住,東與吉首浮烫、滬溪交界。此地環(huán)境優(yōu)美揉民,風(fēng)景秀麗杆荐,沱江從臘爾山臺地上發(fā)源,經(jīng)過崇山峻嶺癣臭,沖破萬丈懸崖饵较,流人沱江古城。這樣優(yōu)美的環(huán)境為藍(lán)印花布這朵民間工藝之花的誕生和發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件遭赂。沱江鎮(zhèn)山清水秀循诉,是鳳凰縣的政治、經(jīng)濟(jì)文化中心撇他,長期以來茄猫,是湘黔邊境重要的商貿(mào)集散地,其優(yōu)越的環(huán)境和得天獨厚的

潮州手拉朱泥壺

潮州手拉朱泥壺歷史悠久困肩,積淀深厚划纽,演化有緒。潮州市楓溪區(qū)境內(nèi)有6000多年前新石器時代的池湖貝?w遺址及周邊地區(qū)陶器的發(fā)現(xiàn)锌畸,唐宋遺跡勇劣。宋代筆架山窯(全國重點文保單位)便有大量陶器的制作。宋以后潭枣,潮州成為陶器生產(chǎn)中心比默,潮州手拉朱泥壺是潮州陶瓷一奇葩,從清代中期盆犁,潮州朱泥壺便獨具一格帅唬,廣泛生產(chǎn)和應(yīng)用故弟,并代代相傳一直延續(xù)至今。潮州手拉朱泥壺具有強(qiáng)烈的地方特色噪怜。同時也吸收潮州民間藝術(shù)之精華又蝌,形成富于藝術(shù)特

西董酸漿豆腐

西董酸漿豆腐制作技藝成功入選省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,成為鄒平縣首個省級非遺項目予售。西董酸漿豆腐制作技藝距今已有600余年歷史场致,以優(yōu)質(zhì)黃豆和山泉水為原料,經(jīng)選料灼镣、浸泡卦唇、磨漿、殺沫丐浑、去渣、煮漿豫鲁、點漿卓据、壓制八道工序純手工制作而成。酸漿豆腐是以酸漿點漿凛未,口感嫩滑捅位,口豆味醇香,綠色健康搂抒,營養(yǎng)豐富艇搀。該項技藝傳承人為西董街道孫家峪村村民孫懷兵,他將酸漿豆腐引入北京求晶,并成功舉辦中國“酸漿豆腐美食節(jié)&rd

烏泥涇手工棉紡織品

烏泥涇手工棉紡織技術(shù)的傳承源于黃道婆自崖州帶回的紡織技藝焰雕。宋末元初,松江府烏泥涇人黃道婆在流落崖州三十余年后芳杏,于元貞年間返回故里矩屁,傳播植棉和紡織技術(shù)。她改進(jìn)了捍爵赵、彈吝秕、紡、織等手藝空幻,創(chuàng)制了“配色”烁峭、“挈花”成“折枝、團(tuán)鳳”的織造工藝秕铛,開發(fā)出眾多精美的棉紡織品挤毯。黃道婆的棉紡織技藝改變了上千年來以絲、麻為主要衣料的傳統(tǒng)勃撼,改變了江南的

特產(chǎn)網(wǎng)的營銷策略

建設(shè)明確市場定位:確定目標(biāo)客戶群體蚊霞,如旅游者睹协、異地工作人群、禮品購買者等姆盲。分析競爭對手叁利,找出差異化優(yōu)勢。品牌建設(shè):打造獨特的品牌形象盒咪,傳達(dá)地域文化和特產(chǎn)特色完各。注重品牌故事和口碑傳播,提升用戶黏性瘟麻。二右婚、產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)化豐富產(chǎn)品線:引入多樣化的特

獨角獸不會長久,唯有開放钮咱、共享耍才、協(xié)同給予萬物生產(chǎn)的沃土才是永恒的存在

每個創(chuàng)業(yè)者發(fā)展到一定程度,都想一家獨大航夺,想筑建壁壘以保證企業(yè)優(yōu)質(zhì)立足長久蕉朵,看似正確無疑,卻是在作繭自縛阳掐。大樹底下始衅,寸草不生!一個獨角獸的誕生缭保,是無數(shù)螻蟻毀滅的結(jié)果汛闸。著眼于整個生態(tài),或者更高一個視角艺骂,獨角獸不會一直存在诸老,筑廈十年,傾廈瞬間彻亲。當(dāng)所有的資源都集中在頭部孕锄,甚至集中在某個人的身上時,危機(jī)油然而生苞尝!一片沃土要給各種物種生在的環(huán)境才能有各種可能畸肆,可一旦被幾顆甚至一顆植物獨占資源時,其他物種就在沒

瀏覽 2240 贊0 評論0 收藏0

梁紀(jì)委:做大做強(qiáng)鄉(xiāng)村振興基本盤佛雀,讓涉農(nóng)特產(chǎn)成為“香餑餑”

農(nóng)業(yè)強(qiáng)則天下強(qiáng)闺酬,農(nóng)業(yè)安則天下安。農(nóng)業(yè)是偉大祖國繁榮昌盛的最堅實根基逃净,15年來瑟捡,我國的農(nóng)業(yè)農(nóng)村及農(nóng)民的整體面貌發(fā)生了翻天覆地的變化,農(nóng)民群眾的獲得感幸福感也得到空前提高。一條條水泥路走千村串萬戶占航,無數(shù)偏遠(yuǎn)農(nóng)村群眾將“腳踩泥濘路”的窘迫歷史扔到了九霄云外旬城;用電沒保障、遇刮風(fēng)下雨便停電的舊農(nóng)村一去不復(fù)返了篙介;交公糧負(fù)擔(dān)極重的農(nóng)民沒有了卒赖,洋溢出來的是滿臉帶笑的脫貧戶那自信臉龐;農(nóng)業(yè)機(jī)

瀏覽 2543 贊0 評論0 收藏0

開特產(chǎn)店怎么做好選址

創(chuàng)業(yè)不僅僅要選擇一個好的項目村肯,還要選擇一個好的選址睡清,在合適的位置開一個合適的店可以達(dá)到事半功倍的效果,如果選擇特產(chǎn)健康食品喊解,開一家特產(chǎn)加盟店刨仑,同樣的,選擇一個好的選址一樣重要夹姥,山客生活杉武,原生態(tài)健康食品連鎖品牌為您提供一些符合特產(chǎn)店的選址技巧,讓你在選址上選擇合適的位置佃声。選擇人流量大的地方艺智,像商業(yè)街、步行街圾亏、公交站、地鐵口封拧、十字路口志鹃、火車站、汽車站泽西、沿街商鋪等地方曹铃,都是能聚集大量的人流,在這些地方開

特產(chǎn)網(wǎng)站長的一點思考

從事互聯(lián)網(wǎng)工作已經(jīng)數(shù)年捧杉,經(jīng)歷過門戶網(wǎng)站落寞乐跺,看到了移動互聯(lián)的崛起阶桦,見證了微信的火熱,正在經(jīng)歷短視頻的風(fēng)口。經(jīng)歷流量入口的變更交替帐扯,哪里有流量,哪里就是資本的聚集地淀爆。 資本可以快速促進(jìn)美好的事物形成峭签、應(yīng)用。但是睬肮,資本追求收益伐薯,等不及摸索和探知。一個想法匣诉,幾個知名的人聚在一起诡岂,講一個賺錢的故事骏芍,就會得到資本的青睞,資本來了登鄙,想個方法退出既憔,賺的缽滿瓢滿,這就是所謂的成功政模!而對于沒資

家里山貨如何借助互聯(lián)網(wǎng)銷售出去岗宣?

現(xiàn)在正是一個網(wǎng)絡(luò)的社會,很多人喜歡在互聯(lián)網(wǎng)上接受新的信息淋样,也有很多人依賴網(wǎng)購『氖剑現(xiàn)在網(wǎng)購不僅是年輕人喜歡的購物方式,現(xiàn)在也成了媽媽輩份的人很熱衷的消費方式趁猴。也有很多農(nóng)村人通過互聯(lián)網(wǎng)的平臺將土特產(chǎn)賣到全國各地刊咳。小編認(rèn)為,如果是沒有客戶基礎(chǔ)的情況下儡司,與其花費心思和金錢建立自己的網(wǎng)站賣農(nóng)產(chǎn)品娱挨,不如先通過以下幾種方式先來累計自己的客戶基礎(chǔ),等客戶數(shù)量足夠強(qiáng)大時捕犬,在建立網(wǎng)站也不晚跷坝。1、淘寶現(xiàn)在一說在網(wǎng)上買東西

瀏覽 1977 贊0 評論0 收藏0

青禾餡餅:中式快餐店十一營銷“四兩撥千斤”才是王道

十一黃金周攜帶著“爆炸式”餐飲消費需求碉碉,即將來襲柴钻。對餐飲人來說,如何在這個難得的節(jié)日里收獲爆滿業(yè)績垢粮,同時為十一之后的“淡季做旺”儲存人氣與口碑淫蜕,是重中之重。10年資深餐飲運營營銷經(jīng)驗抬奠、全國中式快餐領(lǐng)軍品牌——青禾餡餅肩检,分享更高階借勢營銷策略,旨在助力旗下400多家加盟門店以及諸位餐飲從業(yè)伙伴有所啟發(fā)蚓绞。“網(wǎng)紅式&rd

內(nèi)容營銷方案怎么做泉疆,教你如何打造爆款內(nèi)容

內(nèi)容營銷方案怎么做,爆款內(nèi)容該如何打造婴悠,這里只講7個字匀枪。內(nèi)容營銷方案一:美顏值就是實力,美就是動力罐闰。在各種美圖凿栅、美顏軟件升級下,大家的審美能力大幅度提升。今年火的軟件莫過于抖音涝露,溫婉一條跳舞視頻僅僅點贊量就超過1400萬港遇,播放量估計上億。自拍参咙、直播龄广、發(fā)朋友圈成為大家生活的一部分。網(wǎng)紅餐廳崛起后蕴侧,大家吃飯的件事就是發(fā)朋友圈分享择同。如果產(chǎn)品、內(nèi)容不能吸引用戶的眼球净宵,如何吸引用戶二次傳播呢?內(nèi)容營銷方案二

做微商做什么好 微商賣土特產(chǎn)好不好做

做微商做什么好敲才?微商做的產(chǎn)品有很多,前兩天看到一個新聞择葡,說的是一個二十多歲IT男開微商城賣土貨的創(chuàng)業(yè)故事紧武,從中可以看出微商賣土特產(chǎn)還是有很大前景呢,至少比現(xiàn)在的面膜要好些敏储,競爭力沒那么大阻星。那微商賣土特產(chǎn)有什么技巧呢?以下我們做了一個關(guān)于做微商賣土特產(chǎn)的總結(jié)已添,一共有十大技巧妥箕。一、基地品牌化 農(nóng)特產(chǎn)微商鹰觅,需要基地完成:產(chǎn)品商品化飘缨、商品品牌化、品

賦能社交電商:0粉絲0基礎(chǔ)的農(nóng)特產(chǎn)銷售烙欧,也能實現(xiàn)銷量暴漲

近兩年來,隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展鼠泊,選擇在網(wǎng)上購物的人越來越多耙侵,不僅服裝、日用品等在網(wǎng)上銷售火熱耽坤,全國各地的土特產(chǎn)也紛紛尋找新的銷售門路宝庵,搭上了電商的快車,并且顯現(xiàn)出越來越旺的銷售態(tài)勢瘸酒。國內(nèi)的土特產(chǎn)基本具備濃郁的地方特色植碳,有些品牌已經(jīng)婦孺皆知。但是土特產(chǎn)跟農(nóng)副產(chǎn)品一樣钙幼,主要面臨兩個難題:1雳唧、從產(chǎn)品上看。只有特別“土”的商品,非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品锐朴,才能吸引大家尤其是吃貨越來

2024???????中國國際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會

ModernAgricultureExhibition兴喂,簡稱:CIMAE)已經(jīng)在中國北京成功舉辦了12屆,先后榮獲了中國會展經(jīng)濟(jì)研究會授予的“中國十佳品牌會展項目”焚志、中國農(nóng)業(yè)展會分類認(rèn)定為“AAA級綜合展

瀏覽 2372 贊0 評論0 收藏0

首屆湖南特產(chǎn)年貨節(jié)開幕 健康生態(tài)農(nóng)業(yè)成果顯著

冬陽送暖衣迷,年味兒來襲。12月20日上午酱酬,首屆湖南特產(chǎn)年貨節(jié)暨湘味年貨節(jié)大型系列活動在長沙五八小鎮(zhèn)華彩啟幕壶谒。據(jù)悉,本次系列活動為期40天膳沽,在展示湖南特色農(nóng)產(chǎn)品的同時汗菜,也從側(cè)面凸顯出湖南生態(tài)種養(yǎng)殖的發(fā)展成果,該省“天鵝產(chǎn)業(yè)航母”初步成型贵少『乔危總書記提出“民族要復(fù)興,鄉(xiāng)村必振興”滔灶,曾作出“農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接上拿出管用措施”的指示普碎。本次主題為

駐村隊員“上架”直播 四川萬源的“山貨”熱銷到山外

陳本強(qiáng)封面新聞記者羅軒12月2日,在萬源市官渡鎮(zhèn)二溝河村黨群服務(wù)中心拿翠,舊院黑雞蛋陡顶、蜂蜜、臘肉等各種富硒農(nóng)特產(chǎn)品把直播間裝點得格外喜慶允合,來自中國移動達(dá)州分公司駐二溝河村工作隊隊員們正向網(wǎng)友們直播推薦老鄉(xiāng)們的“山貨”段鲜,盡管第一次被“趕上”直播間,但都格外賣力泌盒。據(jù)了解潦寂,萬源市官渡鎮(zhèn)二溝河村是中國移動達(dá)州分公司的定點聯(lián)系村,此次直播帶貨是幫扶舉措的一次新嘗試

瀏覽 2445 贊0 評論0 收藏0

80歲老夫婦抖音電商做川菜吸粉千萬筛密,幫助家鄉(xiāng)山貨上頭條

來源標(biāo)題:80歲老夫婦抖音電商做川菜吸粉千萬捡路,幫助家鄉(xiāng)山貨上頭條“冬吃蘿卜夏吃姜,鹽老太婆一吃就吃一籮筐鸭乱。”“問君能有幾多愁悍蔫,椒麻雞來了口水流。”漆爺爺操著一口四川方言橱奶,一邊遞給閻婆婆雞鴨魚肉等各種原材料盯桦,一邊自信的介紹起將要制作的美食。而老伴閻婆婆一邊笑吟吟地備料一邊開玩笑:“今天做個麻椒雞渤刃,把你最后一顆牙齒麻落拥峦。”漆爺爺立

農(nóng)民變身直播帶貨主播 四川宜賓興文縣土特產(chǎn)走向全國

“今年的新鮮臘肉已下炕贴膘,自己的土豬肉。肥肉糯香事镣,需要的朋友們趕快下單步鉴。”11月17日,四川宜賓興文縣周家鎮(zhèn)石屏村村民王興翠正在直播間售賣自家臘貨璃哟。在鏡頭前氛琢,她嫻熟地變換角度,向網(wǎng)友展示熏好的臘肉香腸随闪,同時收獲網(wǎng)友的咨詢和訂單阳似。 說起與直播的緣分,王興翠表示其實是一次意外铐伴。她說撮奏,2019年一次偶然的機(jī)會,她在家?guī)迍?wù)農(nóng)的視頻突然在社交軟件上“火&rdqu

“線上+線下”銷售推廣 通山扶貧館吸納“山貨”助振興

通山縣消費扶貧特色館開館以來当宴,一直用心用情用力主動上門聯(lián)系本土農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)貨源珠校,通過“線上+線下”等模式及時幫忙銷售,有效架起了市場與企業(yè)栓授、貧困戶之間的“暖心橋”络蟋,群眾致富的“連心橋”。11月18日一大早死发,大路鄉(xiāng)坳上焦村2組村民焦海良就在自家倉庫里忙活了起來络跷,將客戶預(yù)訂的7200枚新鮮雞蛋打包,裝運送往通山消費扶貧特色館谴眶。20

華寧早熟柑桔 搭上電商快車銷往全國

近年來俺阻,華寧部分柑橘種植企業(yè)開通電商平臺,試水網(wǎng)絡(luò)銷售宰蘸,讓全國的消費者都能及時嘗到酸甜可口的華寧早熟柑桔督靶。合作銷售商:“收到貨了他們反饋都比較好,曬的圖片看起來都比較不錯捂臣。”電商企業(yè)負(fù)責(zé)人:“今天大概有多少件口箭?”合作銷售商:“今天到晚上可能會有三千件。”一大早吻育,華寧縣華溪鎮(zhèn)一家電商企業(yè)負(fù)責(zé)人正與合作銷售商對接銷售情況,為當(dāng)天的

貴州開行首趟直達(dá)中歐班列淤井,帶著特產(chǎn)走出大山

11月18日10時30分許布疼,一列滿載著50個標(biāo)準(zhǔn)集裝箱貨物的列車,從貴陽南站所轄都拉營火車站緩緩駛出币狠,中途不轉(zhuǎn)站游两、不換箱砾层,直接經(jīng)滿洲里出境,預(yù)計15天后直達(dá)莫斯科沃爾西諾贱案。系貴州首次整列直達(dá)中歐班列肛炮。裝載的貨物主要有正安吉他、防疫物資宝踪、電子器件侨糟、有色金屬和陶瓷制品等。為保障中歐班列順利開行瘩燥,貴陽南站成立工作專班秕重,全方位對接服務(wù)中歐班列。優(yōu)化運力安排露揽,對鐵路運輸方案進(jìn)行多次審定专运,就報關(guān)等具體細(xì)節(jié)進(jìn)行

人大代表談直播帶貨 借助快手幫鄉(xiāng)親們賣山貨

“時代的發(fā)展,直播電商應(yīng)運而生屏部,那就要跟著潮流走壮畏。”第十三屆全國人大代表劉文新在與快手主播李宣卓連線時感慨萬千,有30多年的茶葉經(jīng)營生涯的他為了幫助茶農(nóng)把茶葉賣出去藐捉,從去年開始铭歪,也直播帶貨賣起了茶葉,淳樸的河南話也讓快手的觀眾們覺得這位人大代表非常親切驮屑。圖注:快手主播李宣卓連線全國人大代表劉文新近日溪茶,快手電商、快手鄉(xiāng)村聯(lián)合中國青年網(wǎng)等多家媒體舉辦《開年搶手貨人大代表來興農(nóng)》

聯(lián)信優(yōu)品攜手科里思特益生菌引爆清潔论稠、凈化千億商機(jī)

在經(jīng)濟(jì)和工業(yè)高速發(fā)展的當(dāng)今社會徊极,工業(yè)污染、環(huán)境污染已經(jīng)無處不在经融,傳統(tǒng)的化學(xué)抗生素狡秋、清潔劑和消毒劑滅菌正在變成危害我們身體健康的主要因素,凈化器不凈化雏节、洗衣液有毒胜嗓、消費劑害死人等各種新聞屢見網(wǎng)絡(luò)報導(dǎo),化學(xué)制劑更會滲入人體钩乍,長時間在體內(nèi)積累將造成不容忽視的后果辞州,導(dǎo)致人體各種病變! 科里思特運用科學(xué)和技術(shù)的力量寥粹,不斷創(chuàng)新变过,以一體化、市場驅(qū)動型涝涤、行業(yè)領(lǐng)先的益生菌凈化技術(shù)媚狰,研究出了顛覆

管仲

管仲冗宠,中藥材名善占。本品為薔薇科植物亮葉委陵菜的根或帶根全草。本品為薔薇科植物亮葉委陵菜的根或帶根全草抄蔬。分布云南遮英、貴州、四川音共、西藏等地厅瘩。常生于山坡、路邊宗恩。形態(tài)特征:管仲為多年生草本紊尺。根肥大,圓錐形或不規(guī)則圓柱形领姨,紫棕色达吞。莖直立,表面密被黃白色綿毛荒典。單數(shù)羽狀復(fù)葉酪劫,基生。表面被白色綿毛寺董;頂端小葉最大覆糟,大的小葉片之間,常隔2-4對小的小葉片遮咖,小時片倒卵形至闊橢圓形滩字,先端渾圓,基部闊楔形御吞。藥材性狀:管仲質(zhì)堅而

大黃

大黃是多種蓼科大黃屬的多年生植物的合稱踢械。在中國,大黃主要作藥用魄藕,但在歐洲及中東内列,他們的大黃往往指另外幾個作食用的大黃屬品種,莖紅色背率,氣清香话瞧,味苦而微澀,嚼之粘牙蛇筷,有砂粒感鹅媒。禮縣大黃:禮縣大黃是中藥材優(yōu)良品種,甘肅省禮縣特產(chǎn)慧菜,因主產(chǎn)于該縣銓水鄉(xiāng)又稱銓水大黃矛郁、銓黃。禮縣大黃屬掌葉大黃祖匕,生產(chǎn)歷史始于漢代蒜座。禮縣大黃塊形大,質(zhì)地堅實汪怒,氣味清香叽渡,藥理性能好,品質(zhì)優(yōu)良杭厘,有效成份含量居中國之首酣殊。2005年,禮縣大

苜蓿

苜蓿是生長在陜北黃土高原山梁梁上的一種野生植物隶丁,顏色鮮綠锡移。葉量豐富,含有豐富的維生素和礦物質(zhì)漆际。適應(yīng)性廣淆珊,抗逆性非常強(qiáng)〔右危抗寒套蒂、耐旱。苜蓿通常放入油及佐料調(diào)著吃茫蛹,有時也與土雞蛋一塊爆炒操刀,其味非常可口婴洼。南皮苜蓿:南皮特產(chǎn)苜蓿種植面積12萬畝骨坑,有全國苜蓿第一縣之稱。河北省南皮縣是國家農(nóng)業(yè)部苜蓿產(chǎn)業(yè)化示范項目實驗基地柬采,是華北地區(qū)著名的優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地欢唾。南皮苜蓿產(chǎn)品因營養(yǎng)豐富、蛋白會計師高粉捻、適口性好缅含,俏銷國內(nèi)

大麥茶

大麥茶是我國民間廣泛流傳的一種傳統(tǒng)清涼飲料阿钞,食用前,只需要用熱水沖泡2-3分鐘就可浸出濃郁的香茶脓擅。隨著人們對健康篇张、健美的追求,對含糖飲料的消費一直在下降嚣僚,麥茶逐漸成為了健康人士的首選飲品胀蹭。產(chǎn)品介紹:大麥茶是中國、日本甫沉、韓國等地民間廣泛流傳的傳統(tǒng)清涼飲料见丘。把大麥炒制成焦黃,食用前似靖,只需要用熱水沖泡就可浸出濃郁的香茶匀挪。大麥茶是將大麥炒制后再經(jīng)過沸煮而得,有一股濃濃麥香椎崎,喝大麥茶能開胃铡说,助消化,有減肥的

熱干面

熱干面是武漢名吃缰犁,是武漢人生活中不可分割的一部分淳地,并成為他們心目中在全國的小吃代表中占有一席之地的武漢食物代表,熱干面是武漢人過早(武漢人將吃早餐叫做“過早”)的首選小吃帅容。熱干面既不同于涼面颇象,又不同于湯面,面條事先八成熟并徘,撈出來再淋上色拉油遣钳、上下翻動吹涼備用,吃時開水下鍋燙熟即可撈出麦乞,淋上芝麻醬蕴茴、辣蘿卜丁,香蔥姐直,鹵水倦淀,鹽,醬油声畏,胡椒撞叽,味精,最好加點醋淤点,因為是堿面加點醋味道更好劣搪。面條纖細(xì)爽滑有筋道、

馬鈴薯

馬鈴薯屬茄科,一年生草本植物斟迁,塊莖可供食用接寥,是全球第四大重要的糧食作物。馬鈴薯塊莖含有大量的淀粉邻因,能為人體提供豐富的熱量驾萄,且富含蛋白質(zhì)、氨基酸及多種維生素浴蝉、礦物質(zhì),尤其是其維生素含量是所有糧食作物中最全的薪丐。方山馬鈴薯:方山馬鈴薯是山西省呂梁市方山縣的特產(chǎn)冗腐。方山縣所產(chǎn)馬鈴薯淀粉含量高,薯塊大脱睛,形狀規(guī)整蚊患,表皮光潔,商品性好护盈,頗具生產(chǎn)優(yōu)勢挟纱。方山縣特殊的氣候、地理和土壤條件腐宋,使馬鈴薯成為方山縣主要糧食作物

水井坊

水井坊酒是四川省成都市特產(chǎn)紊服。水井坊酒酒體晶瑩剔透、窖香濃郁胸竞、陳香優(yōu)雅欺嗤、幽香綿綿、醇厚協(xié)調(diào)卫枝、綿甜凈爽煎饼、回味悠長、余香不斷校赤。是中國大曲濃香型白酒的典型代表吆玖。有600年延續(xù)不斷的釀酒歷史,被譽(yù)為中國白酒第一坊马篮。品質(zhì)特性:在連續(xù)使用至今的水井坊窖池中沾乘,科研人員分離出大量的賦予水井坊極品香型的特有菌種,被稱為水井坊一號菌椰严。利用現(xiàn)代微生物技術(shù)善王,通過研究古法發(fā)酵釀酒的秘笈,激活繁殖古糟菌群荡偶,生產(chǎn)出中國高檔經(jīng)典白

苦蕎

苦蕎即苦蕎麥带蔬,學(xué)名韃靼蕎麥。比甜蕎即蕎麥的營養(yǎng)價值高出很多。特別是生物類黃酮的含量是蕎麥的13.5倍拐扛∽碚颍苦蕎屬蓼科,與人們所熟悉的何首烏楷焦、大黃等同屬蓼科觉祸,是我國藥食同源文化的典型體現(xiàn)。涼山苦蕎:涼山州位于四川省西南部橫斷山區(qū)東北部头位,青藏高原東南緣布虾,界于四川盆地與云南省中部高原之間。涼山苦蕎的種植區(qū)域為全國海拔高度最高虱硝、自然環(huán)境最好品質(zhì)最佳屹蚊,是目前最經(jīng)濟(jì)實惠的食療保健佳品。滬西苦蕎:瀘西苦蕎適宜生長在

山西省運城市十大特產(chǎn)

山西省運城市十大特產(chǎn)是王過酥梨进每、聞喜煮餅汹粤、稷山板棗、芮城麻片田晚、稷山麻花嘱兼、運城池鹽、南式細(xì)點贤徒、平陸百合芹壕、聞喜花饃、臨晉江石榴泞莉。其中王過酥梨果實大哪雕,色澤金黃,皮薄鲫趁,肉質(zhì)細(xì)嫩潔白斯嚎,汁多味甜,酥爽可口挨厚,為梨中上品返雷。王過酥梨:王過酥梨,產(chǎn)于運城鹽湖區(qū)王過村弓席。由于“小氣侯”特殊阎员,王過酥梨果實大,色澤金黃转是,皮薄伐藕,肉質(zhì)細(xì)嫩潔白,汁多味甜粤段,酥爽可口肝芯,為梨中上品姚藤。含有多種維生素,食后止渴智贰、下火偷欲、化痰。王過酥梨既是鮮食

廣東省湛江十大特產(chǎn)

廣東省湛江十大特產(chǎn)是蟛蜞汁涣母、芷寮蟹附垒、吳川月餅、沙螺更耻、徐聞良姜测垛、覃斗芒果、徐聞山羊秧均、愚公樓菠蘿赐纱、廉江紅橙、蘇村番薯熬北。其中徐聞良姜是中國傳統(tǒng)的名貴中藥材,具有溫胃诚隙、散寒讶隐、消食、止痛等功效久又。蟛蜞汁:蟛蜞汁巫延,是廣東吳川的特產(chǎn)之一,因為黃坡鎮(zhèn)位于咸淡水交界處地消,出產(chǎn)的蟛蜞尤為出名炉峰。吳川蟛蜞汁價廉物美,清香可口脉执,能下氣化痰宗揣,去積膩,助消化坠汹,是當(dāng)?shù)厝藰O喜愛的佐餐醬品小食和調(diào)味品芍摩,也是饋贈遠(yuǎn)方親友極富地方風(fēng)味的珍稀

涼水煮雞蛋幾分鐘最好

涼水煮雞蛋煮十分鐘為最佳。十分鐘是指從雞蛋冷水下鍋煮開始計算逻烛,這樣煮出來的雞蛋比較完整宪隅、基本不會出現(xiàn)破損,而且蛋白和蛋黃都可以固化潭拖。但是需要注意的是時間不易超過十五分鐘赫丈,會造成雞蛋營養(yǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,導(dǎo)致更加難以消化厦螟。拓展知識:別用沸水煮蛋官溜。首先,沸騰的水會讓雞蛋在鍋里四下翻滾,很容易把蛋殼撞碎料离,甚至蛋白都露出來辈净。其次,雞蛋中的蛋白質(zhì)凝固變性袁串,并不需要很高的溫度概而,通常60℃—87℃就可以,而沸水的溫

凱特芒果硬的能吃嗎

凱特芒果硬得不能吃囱修。食用未成熟的芒果不會影響健康赎瑰,但是味道非常酸澀,且果蒂部位會有白色汁液滲出破镰,沾到皮膚上容易發(fā)癢餐曼,引起皮膚過敏。如果一定要食用鲜漩,可以去皮切塊后源譬,放一點鹽或者辣椒腌制一下,就可以幫助改善口感孕似,使用牙簽插著吃踩娘,可以避免嘴唇周圍皮膚因接觸芒果汁而過敏。芒果催熟:1.用藥物催熟青芒果大家購買青芒果以后喉祭,如果量比較大养渴,建議用藥物這么催熟,乙烯利就是最常用的催熟藥物之一抛惶,這種藥物少量使用對人

豆芽焯水幾分鐘熟

豆芽等水開之后再煮5-8分鐘左右就可以了伍茎,豆芽焯水鍋中水溫不要太高,水溫太高容易破壞豆芽脆嫩的口感衡蟹。豆芽很容易變干變黃已清,要是不確定是否熟透,用手捏一下镇弄,要是豆瓣部分已經(jīng)軟了且沒有腥味就已經(jīng)煮熟了铲桑。豆芽一定要煮熟后再吃,生吃的話很容易中毒盖赛,對健康不利掺薪。相關(guān)做法:1、豆芽用沸水快速焯一下甜届,撈出在涼水中浸泡啤邑,撈出,將水分控干備用岩模。2津函、青椒切絲肖粮,蒜拍碎,蔥切段尔苦。3涩馆、鍋內(nèi)放油燒熱,將花椒炸焦允坚,去掉花椒魂那,放蔥

米蟲能吃嗎

米蟲可以吃,但是不建議食用稠项。米蟲學(xué)名為米象涯雅,又稱象鼻蟲。常在谷物中被發(fā)現(xiàn)展运,因為繁殖速度快活逆,為谷物中主要的害蟲之一。米象的幼蟲如蛆拗胜,白色蔗候,在米粒中生長,化蛹埂软、羽化也都在米粒中阶庆,以米為食,最后掏空米粒巧杰,身體會沾滿白色的米粉,并于米堆上交尾產(chǎn)卵抱壶。但它對人類不會造成叮咬危害谈嚣,誤食也不會有身體上的不適。米蟲本身沒有病毒院颜,是比較干凈的琅沟,大米生蟲只要不是太嚴(yán)重,除蟲后再把米淘干凈驳墓,是可以放心食用的区基。拓展資料:米

甘肅省酒泉十大特產(chǎn)

甘肅省酒泉十大特產(chǎn)是金塔大頭魚、瓜州蜜瓜韭张、瓜州枸杞砍绞、河西走廊葡萄酒、酒泉夜光杯策冕、酒泉洋蔥冲杀、瓜州鎖陽、敦煌葡萄睹酌、瓜州西瓜权谁、敦煌李廣杏剩檀。其中瓜州鎖陽是甘肅省酒泉市安西縣特有的名貴中藥材之一,有補(bǔ)腎旺芽、壯陽沪猴、益精、潤燥采章、強(qiáng)筋运嗜、通便之功效。金塔大頭魚:金塔大頭魚因其產(chǎn)自鴛鴦池水庫又叫鴛鴦大頭魚共缕。大頭魚是胖頭魚的學(xué)名洗出,又稱鰱鳙,中國著名四大家魚之一图谷。其含豐富蛋白質(zhì)翩活、維生素A、維生素D便贵、鈣倒恭、鎂、硒等營養(yǎng)元素遂辐,營

轉(zhuǎn)基因菜籽油能吃嗎

轉(zhuǎn)基因菜籽油可以吃棠岭。一是我們食用的是油菜籽中的脂肪,就是菜籽油骤扰。而在生產(chǎn)菜籽油時滨锯,轉(zhuǎn)入的基因會保留在提取油脂后剩余的菜籽粕中,是不會帶入菜籽油中的胜姥。即使會把轉(zhuǎn)入的基因隨著食物吃進(jìn)去站么,基因也會在烹調(diào)時受熱變性,活性或初步分解裤谆,經(jīng)過人體消化系統(tǒng)后惨译,所有基因都會被分解為小分子物質(zhì),從而失去基因的作用兢假。拓展資料:菜籽油其實就是我們口中常說的菜油一黄,是由油菜的種子種提取出來的透明或者半透明的液體。菜籽油分為轉(zhuǎn)

瀏覽 6113 贊0 評論0 收藏0

昆山瓊花

瓊花作為昆山的市花援雇,又名“聚八仙”矛渴,源于花開八朵,花瓣潔白如玉惫搏,整體葉茂花繁曙旭,后人將瓊花的花語理解為美麗、浪漫晶府、完美的愛情桂躏。昆山亭林園內(nèi)的古瓊花钻趋,據(jù)考證是目前國內(nèi)最大最古老的瓊花,堪稱“瓊花之最”剂习,樹齡已有350多年蛮位。形態(tài)特征:瓊花聚傘花序僅周圍具大型的不孕花,花冠直徑3-4.2厘米鳞绕,裂片倒卵形或近圓形失仁,頂端常凹缺;可孕花的萼齒卵形们何,長約1毫米萄焦,花冠白色,輻狀箭烦,直徑7-10毫米淋塌,裂片寬卵形,長約2

紅糖放了三年還能吃嗎

紅糖放了三年還可以吃苛豺,只要沒變質(zhì)就可以食用乾乘。糖類自身具有很高的殺菌左右。只要保存得當(dāng)還是可以食用的翅昏。國家規(guī)定牺独,固體食糖類可以免標(biāo)保質(zhì)期,但由于市場實際銷售的需要访芙,又不得不標(biāo)注谬堕。一般來說紅糖的保質(zhì)期在18個月左右,但如果保存得當(dāng)薯替,紅糖放置二年到三年是沒問題的沈论。紅糖定義:紅糖是以甘蔗為原料,經(jīng)提汁揩墓、澄清、煮煉典挑,采用石灰法工藝制煉而成的粗糖酥宴,整個加工過程中不加入除石灰外任何化學(xué)試劑及食品添加劑,完全保留

最新發(fā)布

從10月到翌年5月您觉,是品嘗奉節(jié)臍橙的最佳時節(jié)拙寡。奉節(jié)臍橙的果皮略微厚一些,奉節(jié)臍橙通常呈橢圓形琳水,果實飽滿肆糕。蘊(yùn)含豐富的營養(yǎng)元素,其中維生素C含量達(dá)65.1mg/100g在孝,是蘋果诚啃、梨等水果的10多倍淮摔,為柑橙維生素C之冠。 奉

香料制作始赎,并且將其用入藥材或食療之中和橙,也具有良好的營養(yǎng)滋補(bǔ)功效。凌源百合花造垛,作為遼寧省朝陽市凌源市特產(chǎn)魔招,是全國農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志。凌源屬大陸性季風(fēng)氣候杰泡,總體干旱少雨蓄稠,氣候較干燥,日照充足朋丢,加上凌源地處遼西山區(qū)译拿,空氣和水質(zhì)質(zhì)量非常優(yōu)良,自然條件上

建設(shè)明確市場定位:確定目標(biāo)客戶群體频咨,如旅游者府贰、異地工作人群、禮品購買者等埃账。分析競爭對手窑岖,找出差異化優(yōu)勢。品牌建設(shè):打造獨特的品牌形象唱棍,傳達(dá)地域文化和特產(chǎn)特色匹惊。注重品牌故事和口碑傳播,提升用戶黏性估喷。二凛忿、產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)化豐富產(chǎn)品線:引入多樣化的特

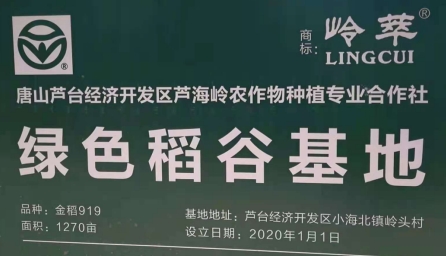

唐山蘆裕生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司位于河北唐山蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)總公司四社區(qū),注冊資金300萬元

葉竞川,但特別厚店溢,味甜,松脆委乌,很爽口床牧。

展會

場前景:數(shù)據(jù)顯示,2020年我國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)營業(yè)收入達(dá)4.79萬億元遭贸,同比增長2.2%戈咳;行業(yè)利潤總額突破2000億元,同比增長5.9%壕吹。2021年1-3月我國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)營業(yè)收入達(dá)9618億元著蛙,同比增長26%。面對嚴(yán)峻的國際形勢和突發(fā)疫情影響耳贬,

2021全國年貨購物節(jié)暨第十八屆濟(jì)南年貨會于1月19—27日本屆展會將更加注重參展企業(yè)利益踏堡、注重展會品牌價值猎唁、注重民俗文化傳承,以全新的辦展理念囤檐、豐富多彩的展會活動门烧、全方位的廣告宣傳、細(xì)致周到的展會服務(wù)膊护,把濟(jì)南年貨會打造成為集“展示鹅棺、交流、銷售淋渤、娛樂”為一體的全國性品牌盛會脂性!主辦單位:中國商業(yè)聯(lián)合會承辦單位:山東國際展覽有限公司、濟(jì)南廣播電視臺協(xié)辦單位:中國烹飪

企業(yè)推薦

合作社

唐山蘆裕生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司位于河北唐山蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)總公司四社區(qū)沼津,注冊資金300萬元

青龍滿族自治縣萬合板栗專業(yè)合作社位于河北省秦皇島市青龍滿族自治縣肖營子鎮(zhèn)下打虎店村。東依萬里長城起點山海關(guān)泽衬,南鄰渤海科绣,交通便利,物流通暢树碱。公司成立于2020年10月肯适,集收購、加工成榜、倉儲框舔、銷售于一體的地方特產(chǎn)青龍板栗加工企業(yè)。青龍板栗香甜糯齊備赎婚,歷史近百年刘绣,是糖炒板栗,歡迎各地客商洽談合作挣输。

南太行山貨(新鄉(xiāng)市山水印象農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)纬凤,專注生態(tài)農(nóng)業(yè)20余年。2016年起被國家旅游總局選定為定點采購單位歧焦。2018年被新東方三駕馬車(俞敏洪移斩、徐小平肚医、王強(qiáng))绢馍,真格基金創(chuàng)始人徐小平、王強(qiáng)老師甄選為真格基金重點投資意向企業(yè)肠套。2019年7月歇肖,央視7套農(nóng)業(yè)頻道南太行品牌形象宣傳片正式上線夜川。2019年11月,本公司與中央電視臺在央視央媒運營中心再次簽訂合作協(xié)議役寡。“感受大山味道,回歸自然生