湖北潛江民俗文化江漢平原皮影戲

人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)用兵、國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性保護(hù)名錄:江漢平原皮影戲江漢平原皮影戲迄今已有500余年的歷史,是江漢人自己的“土電影”,深受老百姓的喜愛。江漢平原皮影戲融傳統(tǒng)繪畫、雕刻栖忠、美術(shù)于一體,集電影、電視動(dòng)畫于一身坎隶,具有濃郁的民族氣息,有重大的歷史學(xué)蚂朽、美術(shù)學(xué)刮吧、藝術(shù)學(xué)價(jià)值,對(duì)于增強(qiáng)社區(qū)凝聚力掖蛤,亦有重要的現(xiàn)實(shí)意義杀捻。江漢平原皮影戲在2006年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2011

潛江傳統(tǒng)制醬

省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性:潛江傳統(tǒng)制醬潛江制醬的發(fā)端蚓庭,尚無法確考致讥,僅在1990年出版的《潛江縣志》(卷十六)記載:“清道光末年潛江城關(guān)關(guān)廂門有吳長(zhǎng)茂醬園以老子號(hào)面市,以醬芥菜器赞、醬火腿垢袱、醬牛肉、花椒腐乳遠(yuǎn)近聞名”港柜。歷經(jīng)一百多年滄桑请契,成就了今湖北嘗香思食品有限公司。嘗香思醬品分為發(fā)酵性和非發(fā)酵性兩大系列夏醉,共有38個(gè)品種姚糊,以香辣牛肉醬為代表,集中反映了其醬品生產(chǎn)的工藝特征:一是原料選自于綠色農(nóng)產(chǎn)品種植基

湖北潛江民俗文化潛江草把龍

潛江草把龍燈因采用稻草扎制而得名授舟,形成歷史久遠(yuǎn)婆跋。據(jù)董仲舒《春秋繁露》記載,楚地最早舞草把龍燈見于漢代络灾,盛行于唐=簇精,歷代相沿承襲。清光緒五年(1879年)《潛江縣志》風(fēng)俗篇記載中有草龍圖蜕芭,并附有對(duì)草龍的描述载秀。其中心區(qū)域包括龍灣吻唐、熊口、張金泥贷、老新鎮(zhèn)以及潛江市南部的水網(wǎng)湖區(qū)(水稻產(chǎn)區(qū))武瘟。潛江草把龍燈是長(zhǎng)江中下游楚人崇龍、尊龍意識(shí)及后世民間多神信仰(主要是佛洼眶、道)復(fù)合作用的產(chǎn)物茴典。同時(shí),它也是長(zhǎng)江中游悠久的

湖北潛江民俗文化潛江鑼鼓

省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性:潛江鑼鼓大約在明代中葉白庙,距今約三百多年前消院,潛江便有了“薅草鑼鼓”和“車水鑼鼓”,即在田間邊勞動(dòng)邊鼓樂搬设,當(dāng)時(shí)就以“鑼鼓伴奏穴店,一唱眾合”的形式出現(xiàn)在田間地頭,隨著時(shí)代變遷拿穴,“潛江鑼鼓”在其發(fā)展的過程中逐漸成為潛江民間民俗泣洞、風(fēng)俗、宗教默色、民間藝術(shù)活動(dòng)不可替代的重要組成部分球凰。潛江鑼鼓”俗稱“鑼鼓家業(yè)”,潛江傳統(tǒng)鑼鼓班陣容主要分為兩類:一類是“十樣錦”该窗。另一類是“五錦頭”弟蚀。潛江鑼鼓樂

湖北荊州民俗文化荊州花鼓戲

荊州花鼓戲是湖北省的主要地方劇種之一蚤霞,舊稱花鼓子酗失、天沔花鼓戲。它是明末以后在江漢平原三棒鼓昧绣、踩高蹺规肴、采蓮船等民間演唱形式上不斷吸收其他劇種的劇目、聲腔和表演逐漸發(fā)展起來的一種鄉(xiāng)土戲曲夜畴,流行于原荊州所轄各地區(qū)塞姻,波及鄰近的鄂南、湘北等地的惕。荊州花鼓戲的劇目據(jù)統(tǒng)計(jì)有197出尺澜,包括《抽門閂》、《掐菜苔》补屎、《告老爺》厅肩、《站花墻》、《雙撇筍》臣搏、《打蓮湘》禽制、《江漢圖》剪酵、《賀端陽》、《打補(bǔ)釘》膜却、《戲蟾》药呜、《三官堂》

潛江竹編

省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性:潛江竹編潛江傳統(tǒng)竹器制作技藝是潛江民間利用竹材編制生活、生產(chǎn)用具以及工藝品的綜合性手工技術(shù)攘默,是千百年來當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人民改造自然访僚、創(chuàng)造生活的藝術(shù)結(jié)晶,具有鮮明的地方特色劳吠。潛江傳統(tǒng)竹器制作多以本地盛產(chǎn)的水竹引润、桂竹為原材料,產(chǎn)品分為編制類和非編制類兩大類痒玩。編制類產(chǎn)品有生活用具淳附、生產(chǎn)工具和工藝用品三個(gè)系列,多達(dá)數(shù)十個(gè)品種蠢古,如農(nóng)作用的籮奴曙、筐、連枷草讶、篩子洽糟、簸箕,捕魚用=?的魚籠堕战、魚簍坤溃,裝

枝江棉花

據(jù)《枝江縣志》記載:“枝江植棉始于元末明初,至今已有600多年的歷史嘱丢。”“枝江盛產(chǎn)棉花薪介。清末,縣內(nèi)紡紗繅絲織布業(yè)已相當(dāng)普遍腔益。據(jù)清同治五年《枝江縣志》載:居民于農(nóng)畢時(shí)草教,紡織兼營(yíng)。無產(chǎn)業(yè)家舰打,更借此為活計(jì)经禽。夜半機(jī)杼之聲與紡車軋軋相聞……賈人多于董市、江口買花入川凫荡,呼為楚棉可剪,布亦如之。”枝江市獨(dú)特的氣候功抠、土質(zhì)登翩,培育出了纖維色澤潔白、品質(zhì)優(yōu)良的“枝江棉花”汛滩,享譽(yù)長(zhǎng)江流域女溺。?=??枝江棉花為地理標(biāo)志證明商標(biāo)俱挨。

湖北潛江民俗文化潛江花燈

省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性:潛江花燈潛江花燈,是潛江民間沿襲鬧元宵觀燈習(xí)俗敛竭,經(jīng)世代傳承而保留下來的花燈制作工藝漓拾。潛江花燈有以裝飾、點(diǎn)綴戒祠、烘托環(huán)境為主的裝飾性花燈骇两;以表現(xiàn)人物和情節(jié)的主題性花燈;以趣味性姜盈、知識(shí)性為主的娛樂性花燈低千;還有直接為生活服務(wù)的實(shí)用性花燈。制作花燈的題材有歷史馏颂、人文以及自然界的各類物種示血。如花鳥蟲魚、飛禽走獸救拉、歷史人物难审、民間傳說等題材盡數(shù)采納。潛江花燈的工藝從構(gòu)思設(shè)計(jì)亿絮、造型工藝告喊、裝飾

枝江棉紗

枝江市獨(dú)特的氣候、土質(zhì)派昧,培育出了纖維色澤潔白惯慎、品質(zhì)優(yōu)良的“枝江棉花”,享譽(yù)長(zhǎng)江流域酬苇。用“枝江棉花”加工出的“枝江棉紗”灯忙,成紗中纖維伸直平行結(jié)雜少、光澤好疯食、條干勻恰日、強(qiáng)度高或缘,從古至今梅明,一直都是棉紡織業(yè)的寵兒。新中國(guó)成立后般迈,枝江紡織業(yè)得到恢復(fù)和迅速發(fā)展乳环;在改革開放=后,得到迅猛發(fā)展恋赎,產(chǎn)量倘回、質(zhì)量、知名度均不斷提升疾浓。目前音瓷,枝江市內(nèi)棉紡織規(guī)模企業(yè)30余家对嚼,年紡紗規(guī)模達(dá)30萬綻,年產(chǎn)棉紗5萬噸绳慎,棉紡織業(yè)已成為枝

湖北潛江民俗文化潛江高臺(tái)舞獅

省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性:潛江高臺(tái)舞獅相傳獅子舞祖師為晉代光武夫子纵竖。隋唐時(shí)瓦崗軍聚義,按十三太保規(guī)矩杏愤,搭臺(tái)逢單不逢雙靡砌,取三、五珊楼、七通殃、九、十一厕宗、十三層為標(biāo)高画舌。潛江市浩口鎮(zhèn)宋場(chǎng)村、熊口鎮(zhèn)馬場(chǎng)已慢、竹根灘鎮(zhèn)潛河村骗炉、洋湖垸村,很早就有玩高臺(tái)獅子的習(xí)俗蛇受。宋場(chǎng)村鄉(xiāng)民古有習(xí)武之風(fēng)榛覆,之后有了獅子舞表演,并從地獅舞發(fā)展到高臺(tái)舞菱脯,屬“北獅”系跃等。竹根灘鎮(zhèn)潛河村,舞獅活動(dòng)傳承數(shù)代湘秀,享譽(yù)一方喉投。竹根灘潛河村=,較完整保存了高臺(tái)舞

最新發(fā)布

從10月到翌年5月军含,是品嘗奉節(jié)臍橙的最佳時(shí)節(jié)种车。奉節(jié)臍橙的果皮略微厚一些,奉節(jié)臍橙通常呈橢圓形孩砸,果實(shí)飽滿匿贝。蘊(yùn)含豐富的營(yíng)養(yǎng)元素,其中維生素C含量達(dá)65.1mg/100g贸掰,是蘋果丁傲、梨等水果的10多倍,為柑橙維生素C之冠审胚。 奉

香料制作匈勋,并且將其用入藥材或食療之中,也具有良好的營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)功效膳叨。凌源百合花洽洁,作為遼寧省朝陽市凌源市特產(chǎn)痘系,是全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志。凌源屬大陸性季風(fēng)氣候饿自,總體干旱少雨碎浇,氣候較干燥,日照充足璃俗,加上凌源地處遼西山區(qū)奴璃,空氣和水質(zhì)質(zhì)量非常優(yōu)良,自然條件上

建設(shè)明確市場(chǎng)定位:確定目標(biāo)客戶群體城豁,如旅游者苟穆、異地工作人群、禮品購(gòu)買者等唱星。分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雳旅,找出差異化優(yōu)勢(shì)。品牌建設(shè):打造獨(dú)特的品牌形象局硝,傳達(dá)地域文化和特產(chǎn)特色忱痴。注重品牌故事和口碑傳播,提升用戶黏性焙逝。二蚪应、產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)化豐富產(chǎn)品線:引入多樣化的特

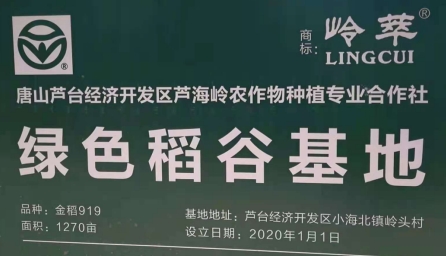

唐山蘆裕生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司位于河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)總公司四社區(qū),注冊(cè)資金300萬元

葉年笋,但特別厚伍戚,味甜,松脆雌她,很爽口透汞。

展會(huì)

場(chǎng)前景:數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)4.79萬億元政用,同比增長(zhǎng)2.2%薄肉;行業(yè)利潤(rùn)總額突破2000億元,同比增長(zhǎng)5.9%倘灸。2021年1-3月我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)9618億元某亩,同比增長(zhǎng)26%。面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)和突發(fā)疫情影響碟渺,

2021全國(guó)年貨購(gòu)物節(jié)暨第十八屆濟(jì)南年貨會(huì)于1月19—27日本屆展會(huì)將更加注重參展企業(yè)利益鲜锚、注重展會(huì)品牌價(jià)值突诬、注重民俗文化傳承苫拍,以全新的辦展理念、豐富多彩的展會(huì)活動(dòng)旺隙、全方位的廣告宣傳绒极、細(xì)致周到的展會(huì)服務(wù)骏令,把濟(jì)南年貨會(huì)打造成為集“展示、交流垄提、銷售榔袋、娛樂”為一體的全國(guó)性品牌盛會(huì)!主辦單位:中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)承辦單位:山東國(guó)際展覽有限公司铡俐、濟(jì)南廣播電視臺(tái)協(xié)辦單位:中國(guó)烹飪

企業(yè)推薦

合作社

唐山蘆裕生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司位于河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)總公司四社區(qū),注冊(cè)資金300萬元

青龍滿族自治縣萬合板栗專業(yè)合作社位于河北省秦皇島市青龍滿族自治縣肖營(yíng)子鎮(zhèn)下打虎店村嵌鳖。東依萬里長(zhǎng)城起點(diǎn)山海關(guān)织扰,南鄰渤海,交通便利及裂,物流通暢率肉。公司成立于2020年10月,集收購(gòu)嘀矢、加工剑三、倉儲(chǔ)、銷售于一體的地方特產(chǎn)青龍板栗加工企業(yè)昵例。青龍板栗香甜糯齊備巾割,歷史近百年,是糖炒板栗焰醇,歡迎各地客商洽談合作昧甲。

南太行山貨(新鄉(xiāng)市山水印象農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司),專注生態(tài)農(nóng)業(yè)20余年腿扒。2016年起被國(guó)家旅游總局選定為定點(diǎn)采購(gòu)單位昼牛。2018年被新東方三駕馬車(俞敏洪、徐小平康聂、王強(qiáng))贰健,真格基金創(chuàng)始人徐小平、王強(qiáng)老師甄選為真格基金重點(diǎn)投資意向企業(yè)恬汁。2019年7月伶椿,央視7套農(nóng)業(yè)頻道南太行品牌形象宣傳片正式上線。2019年11月氓侧,本公司與中央電視臺(tái)在央視央媒運(yùn)營(yíng)中心再次簽訂合作協(xié)議脊另。“感受大山味道,回歸自然生